おはようございます。

今日は『土用の丑の日』

きのう夕方に社員たちに恒例の「うなぎ弁当」を。

毎年、地元の丘里さんが夕方、事務所に届けてくれます(感謝)

きのう関東も梅雨明けし、いよいよ夏本番。

若いころは真夏が大好きでしたが、40歳を過ぎたころから暑さに弱くなってきました。

今は涼しい避暑地のようなところを好むようになりました。

かと言って山が好きということでもなく・・・・・(蚊や蛇が・・・・・)

先人たちは、いかに夏を快適に過ごせるかという工夫をしました。

吉田兼好の鎌倉時代末期に書かれた「徒然草」には「家のつくりやうは、夏をむすとすべし。冬はいかなるところにも住まる。暑き比わろき住居はたえがたきことなり」

と書かれています。

現代語に訳すと「住まいを建てるなら夏を考えて造りなさい。冬は住もうと思えばどこでも住めるが夏暑いのは耐えられない」というような意味みたいです。

先人たちはいかに夏を快適に過ごすかを考えた住まいづくりをしています。

古民家は夏を快適に過ごすために数々の工夫がされています。

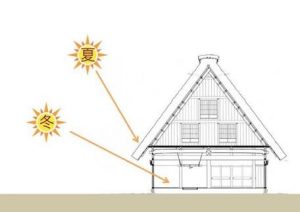

・ 大きな屋根は遮熱効果がある。

・ 軒の出は夏の日射を遮り、冬の日の光を室内に導き入れる。

・ 茅葺きの屋根は夕立の雨が染み込み、気化熱で建物を冷やす。

・ 漆喰の白い外壁は、日射を反射し、熱容量の大きな土壁は夜間の冷気を蓄熱し昼間の温度上昇を防ぐ。

・ 木、畳、土壁は吸放出作用に優れ、調湿作用で夏の高温多湿を和らげる。

・ 壁のない間仕切りは風通しが良く室内の熱気を逃がす。

・ 家の周りの植栽や池は、周辺の空気を冷やし室内に取り込む。

・ 建具は夏は風通しの良い夏障子に交換し風通しを良くする。

・ 床下を高くし、風通しを良くし湿気や室内の温度上昇を防ぐ。

古民家には様々に工夫がされていることで夏を涼しく過ごすことが出来るんです。

こういう造りこそ本当のエコです。

古民家は涼しくて快適です。

子供のころのように、蚊帳を吊って蚊帳の中でみんなで雑魚寝したい(笑)

それでは今日も心に太陽を持って、素敵な一日をお過ごし下さい(^O^)